え、この人知ってるの?

意外な人が共通の知り合いだった、なんてこと あるのでは?

世間は狭いなぁ、とは思うけれど、「音楽業界」は特に狭く・・

知ってる業界人と、初めて会った業界人が深い関係性だったことは日常茶飯事で。

弟が紹介してくれた「業界人」に何の期待もなく。むしろ会うのが面倒くさいと思っていたものの、その人は意外な人を知っていて。

ボクは一気に業界に引き込まれていくことになる。

具体的なストーリーで考えるヒントをつかもう。

ドキュメンタル STORY で人生をリセット!

〜机上の空論じゃ現状を変えられない。実例からヒントを得よう〜

ボクについては プロフィールを見てね

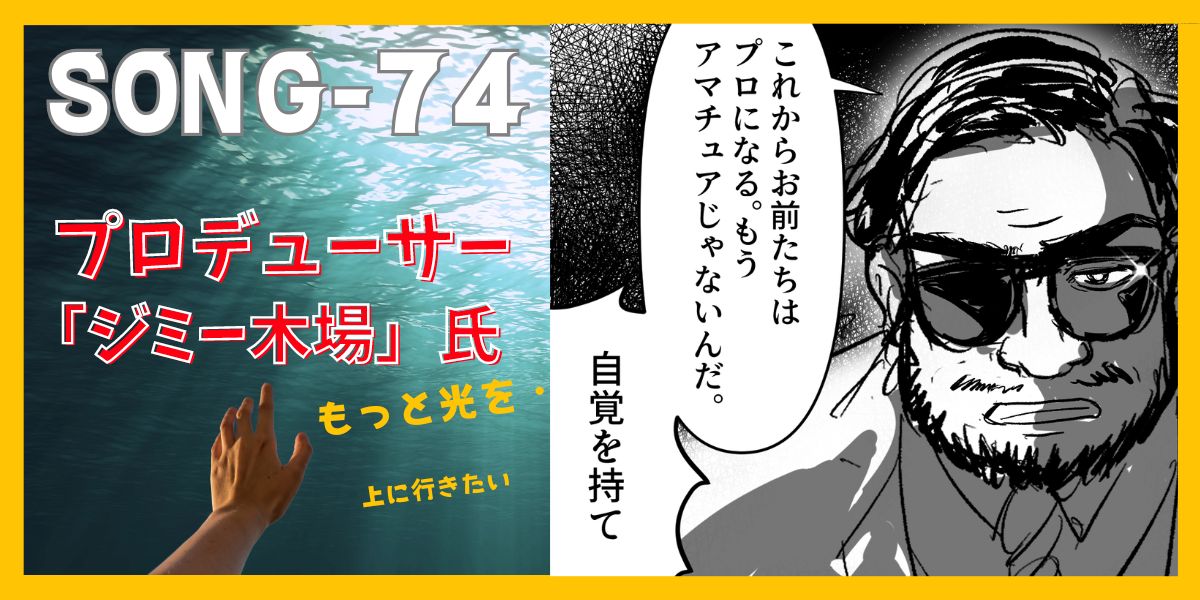

SONG-74 プロデューサー「ジミー木場」氏

「スポンサーになってもいいよ。その代わり そのデモテープ、俺に預けてくれる?」

弟が言った。

「え?」

「いやさ、兄キも苦労してるみたいだし、少し俺の“運”を分けてあげようかと思ってさ。俺、業界の知り合いも多いから」

「あ、それはどうも」

ボクにとって、そんな話はどうでもよかった。業界の誰々さんを知ってて・・・・紹介してあげるよ。

みたいな話、今までさんざんあった。

でも、そういうのって 発展していかないんだよね。

出来たデモのマスターをダビングして、弟にそれを渡した。

話はこれで終わりの筈が・・・

仕事から帰ってくると留守電が入っていた。

留守電のスイッチを押すと。「キュル キュル」ってかなり長く巻き戻される。

「もしもーし。耕次ですゥ。」

弟からの電話なわけ。

「えー、実は 例のテープ、業界の人に聞かせたら評判がいいんだよ。一度逢ってみない? 六本木なんだけど・・・・とにかく至急連絡ください」

「六本木か・・・・・めんどくさいことになって来たな」

弟には悪かったけど、その時にはまだその程度の感覚だったんだ。

その事務所は西麻布の交差点のそばにあった。

弟とレイギャングとボク。三人で待ち合わせて、雑居ビルのエレベーターに乗った。

応接間みたいな所に通されて。

中島っていう ゆで卵をむいたような、つるんとした顔の社長を紹介されたんだ。

「いやあ デモテープ、聞かせて貰いまして。本格的なロックというか・・・・・なかなか いいじゃないですか」

「ハァ、どうも」

「ただ、うち アニメとか、アイドルものばかりで こういうの やったことないんですよ。そこで、外部のプロデューサーの方をかませたいんですけどね」

「えっー? プロデューサーですか?」

やけに話の展開が早いものだ。まだ この事務所に「所属する」とも言ってないのに。

「ジミー木場さんって、ハーフのプロデューサーなんですけど、聞いたことありませんかね?」

聞いたような気もする。

この「ジミー木場」って名前、匿名ね。ホントは別の名前なんだけど、今後の話のキーマンになってくる人だし、あまりにも生々しい魑魅魍魎(ちみもうりょう)の世界―― 業界を語るにはジミーさんに匿名になってもらうのが適当と考えた。

リアリティーが薄まる気がして・・悩んだんだけど、実名だと迷惑をかける人たちもまだいるし。

わかる人にはすぐわかってしまうかもしれないけど、とりあえずね。仮名にします。

―――で。

「今度紹介しますよ。うちのマネージャー付けますんで、一緒に行ってください」

1時間ぐらい、だったかな?打ち合わせが終わって。六本木の駅で弟と別れて、レイギャングと話したんだ。

「何だかつかみどころのない人でしたねぇ」

「まったくだぜ。有名人の誰々を知ってるって話はするけど、自分が何をやってきたのかはまるでわからない。結局何もやってないんだろう」

「音楽“周辺”の人ってとこですね」

「ああ、あまり期待できねぇな」

次の週に芝公園の高層ビルの事務所に連れて行かれた。

ジミー木場さん。

この時は『K(仮名)カンパニー』っていうグループをプロデュースしてた。Hっていう有名なバイオリニストがいて・・その後セリーヌ ディオンと共演してたでしょ。

でっぷり太った、見るからにヤリ手の業界人って感じで、フランス料理店とかも経営してるんだって、ジミー木場さん。

「この方は、大勢のバンドをスターにしているんですよ」

中島の所のマネージャーが言った。

思いつくままに アーティストの名前を挙げる中に、衝撃を覚えるグループがいた。

「えっ? ショ・ショーグンって、あのケーシー・ランキンさんのショーグンですか!?」

「ああ・・・・そうだけど、知ってんの?」

「ええ、コンテストで知り合って、ずっと僕たちのプロデューサーをやってくれていたんです!」

「ああ、そう。ケーシーたちも 俺がプロデュースして、育てて。デビューさせてやったんだ」

「凄い。あのケーシーさんをプロデュースした人なんだァ」

急に見る目が変わっちゃって。へへーっ、大プロデューサー様 って感じで。ひれ伏しちゃったんだ。

で、ボク達の資料やビデオを見せて。

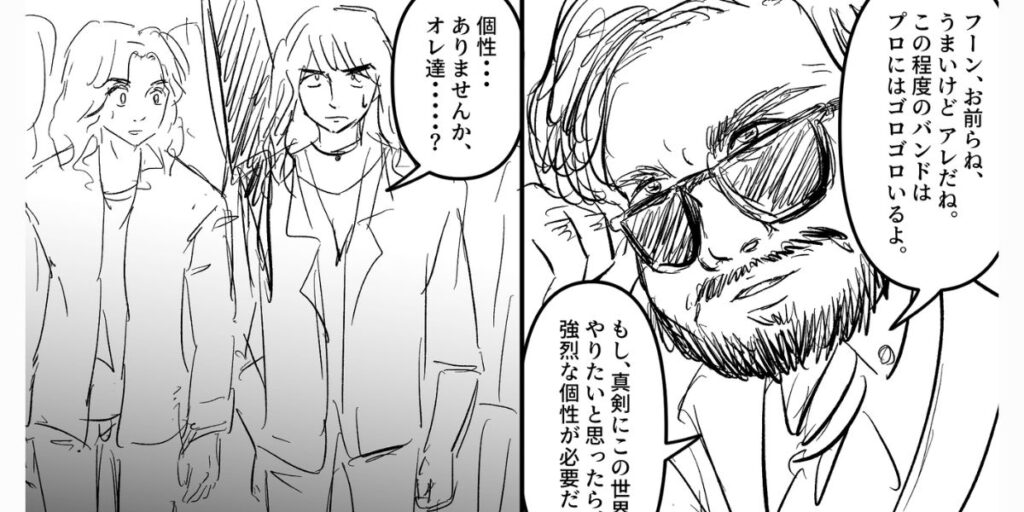

「フーン」

って。

「フーン、お前らね、うまいけど アレだね。この程度のバンドはプロにはゴロゴロいるよ。もし、真剣にこの世界でやりたいと思ったら、強烈な個性が必要だ」

「個性・・・ありませんか、オレ達・・・・・?」

「ぜんっ、ぜん無いね。なぜ今まで くすぶっていたのか、よくわかるよ」

「ハァ・・・・」

多少なりとも個性的であることを自負していただけに意外だった。

むしろ音楽的技術の方を突かれるんじゃないかと思っていたら、

「うん、演奏はまぁ このぐらい出来りゃあ 問題ないだろう。問題はルックスだよ。お前ら地味だ」

「地味・・・ですか? 長髪で色染めしてんのに?」

「そんな程度、今 原宿歩いたら、ごちゃまんといるぜ。一般人の方が、よっぽどお前らより派手だ。 俺が言ってるのは、例えば」

ジミーさんは、レイギャングの方を向き直り、

「例えば、お前のような女が金髪にして、さらに頭半分を坊主に出来るかってことだよ」

「!」

「頭半分・・・坊主ですか?」

恐れおののいて、小声になったボクがたずねる。

「そう、ツルッツル」

「・・・・・・」

「・・・・・・」

気まずい沈黙が流れた。

「ま、すぐにとは言わないが。いずれにしても、今のままじゃ話にならんな」

たしかにヤリ手だわ。発想がブッ飛んでる。

「でも、女がつるつるなんて・・・アマさんでもなけりゃあ、やる人いるんスかね」

マネージャーが言うと、ジミーさんは 奥の部屋に行って、キャビネサイズの写真を持って戻ってきた。

「ほら」

数枚の写真を放り投げるようにテーブルに置くと、写真は扇形に広がった。

その写真は白黒で、どの写真にもツルッぱげの女が ボンデージ姿で歌っているのが写っている。

化粧をした、女。明らかに宣伝用の資料だ。

「コイツらは、もうすぐデビューする。俺がプロデュースしたんだ。どうだよ、ここまでツルッぱげにしろとは言ってないんだぜ。半分でいいんだ」

ボクはその女の写真を見ながら、ヘドが出そうになるのを我慢していた。

Copyright(c)2024. Rock’N Roll Kaz. all right reserved.

コメント